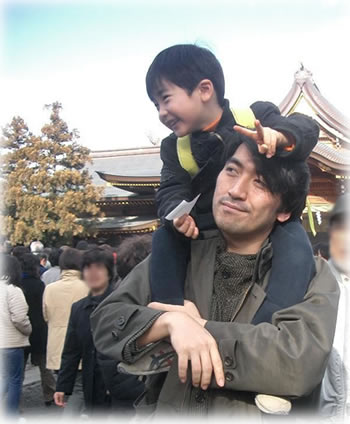

私はYMCAで「音声」を担当していますが,妻も音声関係の仕事をしていまして,

2001 年に生まれた子どもは「音哉」という名前です。

音哉は去年の3月まで,妻の仕事の都合で兵庫にいたんですが,子どもの言語

習得というのは面白いもので,広島に住みはじめてしばらくは,コテコテの関西弁

だった彼が,だんだん広島弁交じりの「中間言語」を話しだし,今ではすっかり広

島弁話者になりました。

〜 講師より 〜

広島大学大学院教育学研究科 准教授 松崎 寛

|

私はYMCAで「音声」を担当していますが,妻も音声関係の仕事をしていまして, 音哉は去年の3月まで,妻の仕事の都合で兵庫にいたんですが,子どもの言語 習得というのは面白いもので,広島に住みはじめてしばらくは,コテコテの関西弁 だった彼が,だんだん広島弁交じりの「中間言語」を話しだし,今ではすっかり広 島弁話者になりました。

|

|

兵庫にいたとき,音哉はよく,絵本を見ながら「アンパンマン,おないね」と言いま した。「いないね」の意味なんですが,「いる」の否定が「いない」だから,「おる」も「 おない」だろうと,決してインプットがないであろう形を作ったわけです。これは明示 的に訂正してもしばらく続き,言語習得のメカニズムの素晴らしさに感動したことを 覚えています。

実を言うと,私は昔,子どもが嫌いでした。しかし子育てを通じて,今では他人の 子どもはおろか,サルまで可愛いと思えるようになりました。教育に関する仕事を していて,このように自分という人間が変わっていくのは,不思議なことです。毎年 毎年,色々な学生に出会います。昔と今でこんなに物の考え方が変わってしまっ たけれど,私は,その時々の学生の視点に立って物事を考えることができていた か。その時々の学生の視点に無関心だったり,反対の立場をとったりしていなか ったか。判断を留保することの難しさと大切さを痛感する今日この頃です。 |